生徒自ら「サステナブルな旅」を考える

訪問前の事前学習

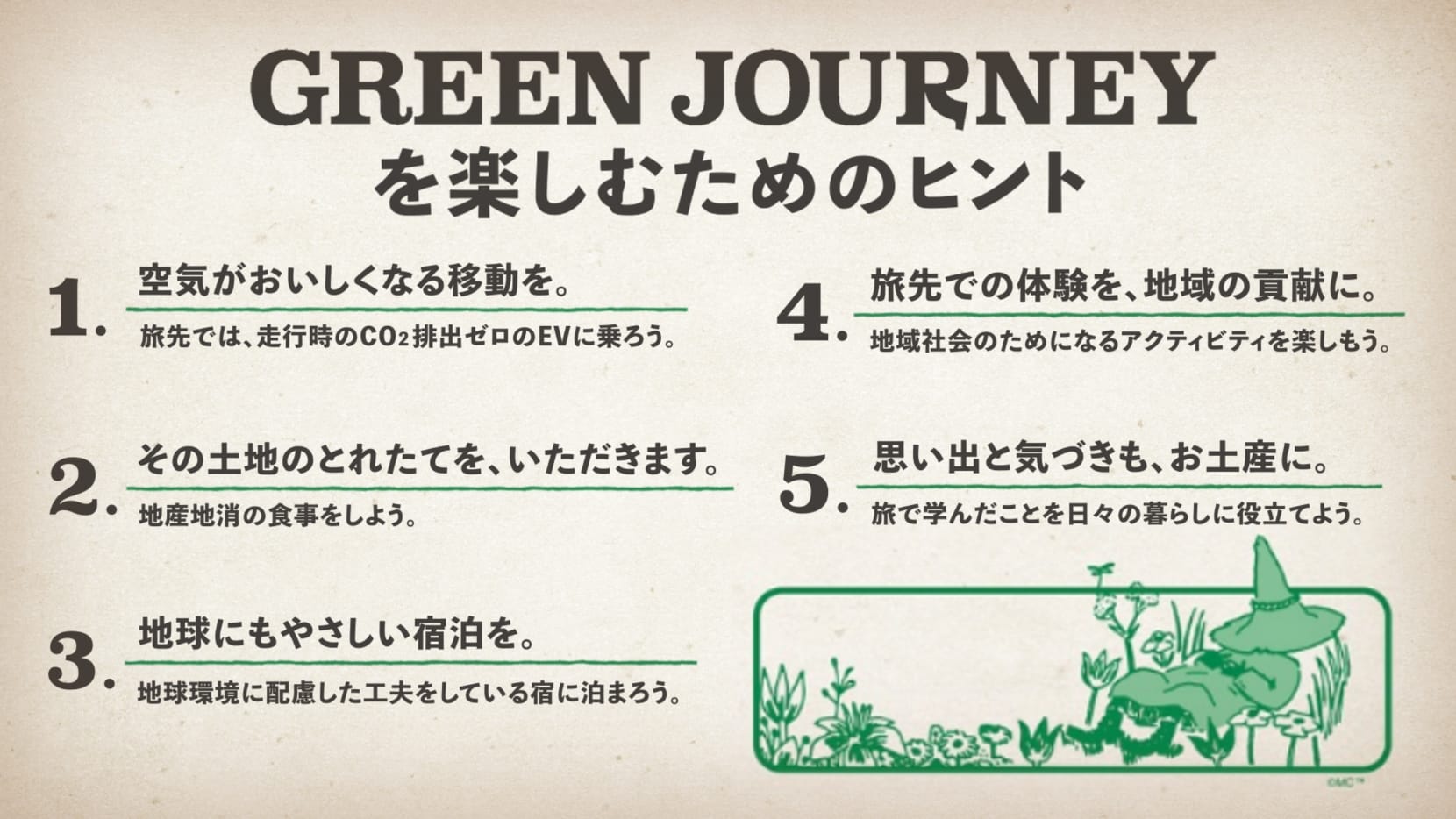

GREEN JOURNEYは「環境にやさしく、地域はうれしく、自分たちはとことん楽しい旅」がコンセプト。

生徒たちはまず、 GREEN JOURNEY 5つのポイントについて説明を受けました。

また、今回の校外学習における移動・宿泊で排出されるCO₂が、新発田市内の農業生産者が創出した J-クレジットを活用してオフセットされることについても説明されました。

これらの情報をもとに、生徒たちは今回の校外学習で実施する活動がこの5つのポイントにどう関連しているかを考えていきました。

現地を訪問し、体験する

新発田市への移動

東京駅から新潟駅までは上越新幹線を利用して移動します。鉄道はもともと自動車など他の移動手段と比較して、単位輸送量あたりのCO₂排出量は少なく、環境にやさしい乗りものと言われています。

JR東日本のHPによると東京駅‐新潟駅間の一人あたりのCO₂の排出量は6.6kg-CO₂(小数第二位を四捨五入)です。

田植え体験

新発田市は豊富な雪解け水によっておいしい米が育つ、新潟県内でも良質な米の産地として知られています。

また、市内3か所にある有機資源センターでは、堆肥を生産し、農業者に販売しています。堆肥を田んぼに散布してもらい、農薬や肥料の使用量を最小限に抑えることで、土壌を健全に保ちながら高品質な米を栽培する取り組みを進めています。

今回は有限会社アグリ・システム様にご協力いただき、田植えの体験を実施しました。生徒たちは楽しみながらも真剣に田植え実習を行っていました。

企業の地域活動学習

田植え体験に続いて、廃校を活用したシェアオフィス「キネス天王」では企業が地域で取り組む活動について講演がありました。

まず、株式会社クボタの利根川さん・有賀さんより「日本農業の課題とその解決に向けた取り組み」をテーマに話がありました。農業における人手不足や日本の食料自給率の低さに対して、自動運転農業機械の導入や、データを活用した精密農業の実施など、課題解決に向けた取り組みをご紹介いただきました。

また、地球規模の温暖化への対策として、水稲栽培の中干し期間を延長することでメタンガスの排出を抑制し、カーボンクレジットを創出する取り組みも学びました。

つづいて、日産自動車株式会社の高橋さんからは「電気自動車(EV)を活用した地域課題解決」をテーマに講演がありました。EVは走行中のCO₂排出がなく、脱炭素に貢献するモビリティです。

加えて、EVは大容量バッテリーを搭載した“走る蓄電池”としての機能があり、停電時の非常用電源として利用したり、災害時の避難所の電力供給に役立てることができるということも学びました。

防災キャンプ

防災に関しては、座学だけではなく体験プログラムも行われました。この防災キャンプは、実際の避難所を模した環境で災害時の困難を肌で感じ、必要な行動や集団生活などを模擬体験するものです。

参加した生徒からは「思った以上に大変で、キャンプを受けずに災害にあっていたらつらいと思った」「改めて関心を持ち、早めの避難準備を行いたい」といった防災意識が高まったという声が上がっていました。

また、暖房のない体育館での就寝や、非常食のみの食事といった過酷な環境を体験し、「普段の生活がどれだけ恵まれているか実感した」「役割を分けて素早く準備することを通じて、協力することの大切さを学べた」といった感想も述べられていました。

宿泊

この教育旅行においては、宿泊施設もサステナビリティに配慮されています。2日目に宿泊した「月岡温泉ホテル清風苑」は、サクラクオリティ認証施設です。

月岡温泉ホテル清風苑では、物流で発生するCO₂を抑える取り組みを行ったり、省エネ空調機器の導入・館内照明のLED化を進めるなど、消費電力とCO₂排出量の削減に取り組んでいます。

また、食事においては自家農園の野菜を活用して地産地消を推進したり、ビュッフェ料理の量を増やしすぎず、不足した場合には申告いただくなどフードロス軽減の取り組みも実施しています。

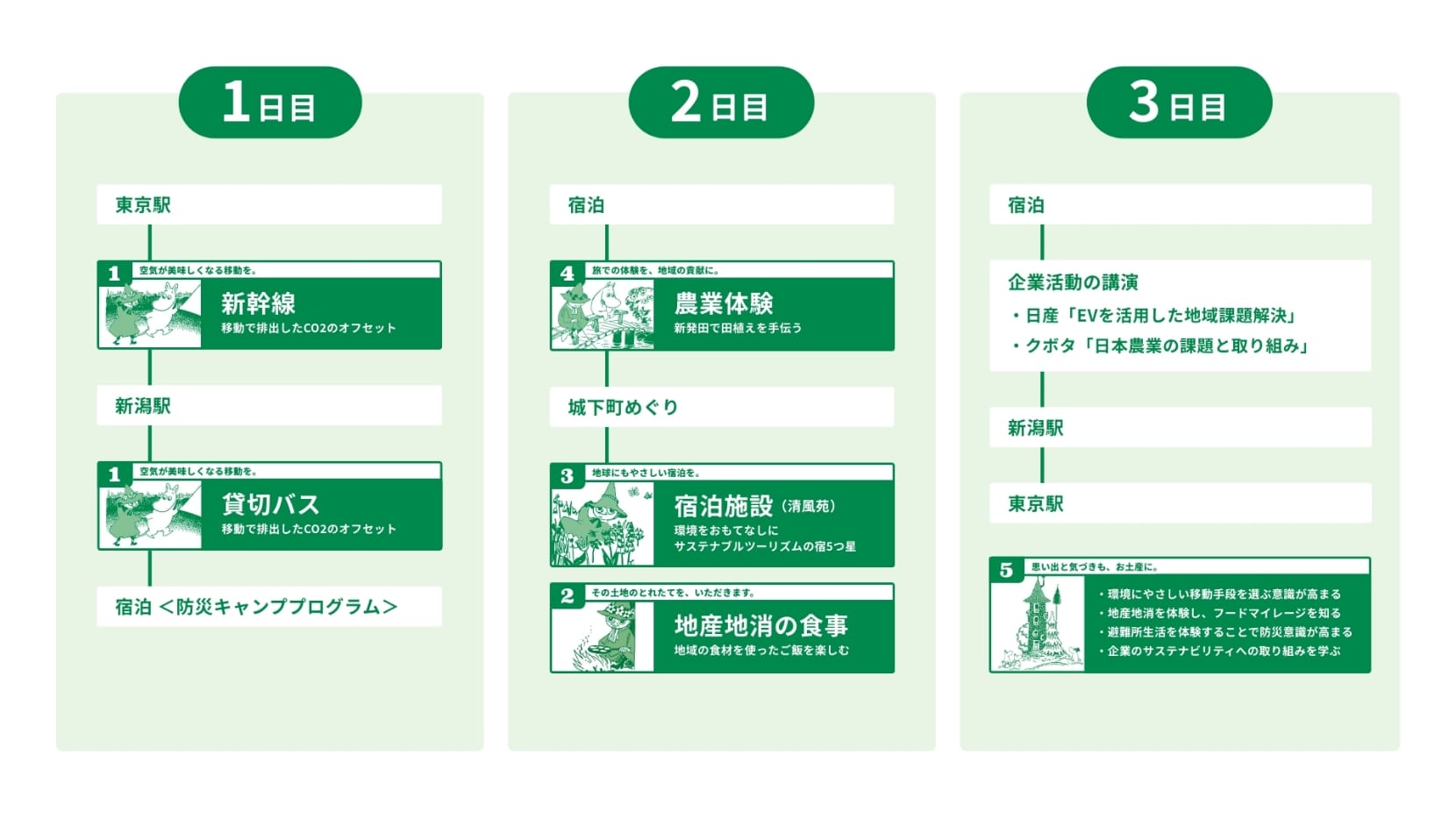

旅の行程

今回、生徒たちはこのような行程で校外学習に行きました。二泊三日の中で、GREEN JOURNEYが掲げる5つのポイントをすべて体験し、サステナブルな旅のカタチを実践してきています。

旅を振り返る

訪問後の事後学習

3日間を通して参加した生徒たちは多くのことを学んだようです。こちらの記事では、生徒のレポートより3つのコメントを紹介します。

農業の体験や災害の体験など、普通に授業を受けているだけでは得られない貴重な経験を得ることができました。

また、同じクラスとして活動し始めて間もないクラスメイトとも親睦を深めることができました。これからも社会や環境について問題意識を持ちながら学習に取り組んでいきたいです。

三日間を通して災害の大変さや避難所生活の苦しさなど様々なことについて知れ、そうなったときの自分たちにできることを考えることのできるいい機会でした。

その他にも、田植えやグリーンジャーニーの取り組みなどの話を聞き普段の自分たちの当たり前は決して当たり前ではなく、裏で様々な人の絶え間ない努力や苦労があることを知れたのでこれからの生活では全てのものを大切にしようと思いました。これからの人生で生かせる情報や考えを知ることのできたとても有意義な三日間になりました。

関係者のコメント

今回の校外学習は、GREEN JOURNEY for SCHOOLとしてはじめての取り組みとなりましたが、企画・実施に携わった関係者も手応えを感じています。

-

- 新発田市 渡辺貴守 様

新潟県内有数の米どころ新発田市では、令和の新たな時代を迎え、農業を持続可能な産業とするため、「オーガニックSHIBATAプロジェクト」を始動しました。スタディツーリズムでは、田植えや稲刈り体験、水源の見学のほか、農業用機械の試乗やスマート農業の操作などを行います。また、農業の基本は土づくり。それに欠かせないのが堆肥です。有機資源センターを見学し、堆肥を手で触って理解を深めます。さらに、有機米のおにぎりを試食し、五感でこのプロジェクトの取組を学ぶことができます。今後も継続して、新発田市の農業を通じて、将来の「食」について一緒に考えるプログラムを提供していきたいと思います。

-

- 足立学園 岩佐隆司 教諭

初日の防災キャンプは、普段の学校生活の中では中々学べない内容でした。生徒たちの記憶の中に心の備えができたようでした。二日目の泥にまみれながらの田植え体験はまだ終えていないと考えています。植えた苗が秋には立派に実り、その米を食べて、五穀豊穣を祈る心が育まれるまでがこの企画なのだと思います。三日目の企業様を招いたプログラムでは、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを学ぶことができました。3日間を通じて、新発田市の方々と交流しながら学ぶことができ、生徒たちにはとてもいい経験になったと感じています。

-

- 日産自動車 高橋雄一郎 様

持続可能な社会の実現に向け、今回の学習で農業、防災、環境など様々なことを学ばれたと思います。今回日産からは、“走行中にCO₂を排出することがなく、かつ車に貯めた電気を停電時等に外部に供給のできる電気自動車”について紹介させていただきました。学生の皆さんには、日本・世界の抱える課題に対して「自分事化」するきっかけになったならばとても嬉しく思います。

-

- (株)クボタ 利根川卓也 様

講演では、生徒の皆さんから多くの質問が寄せられ、その関心の高さに感動しました。普段何気なく食べているお米の生産過程や、生産者の苦労や想いを知る良い機会になったと思います。日本の農業を守り、毎日おいしい食事を楽しむために、これからも一緒に考え、行動し、より良い未来を築いていければと思います。

今後に向けて

新発田市、農業関係者、観光関係者、長岡技術科学大学の皆様とは、 2022年から持続可能な農業について考えるスタディツアーを開発、実施してきました。今回、クボタと日産自動車の協力を得て、高校生がサステナビリティについて体験し、学ぶ要素がさらに補強され、この「GREEN JOURNEY for SCHOOL」の第一弾が実施されました。

GREEN JOURNEY for SCHOOLは今後も、将来に向けて解決していくべき社会課題・地域課題を、次世代の若者たちと体験を通して学ぶ機会をつくっていきます。

カーボンオフセット証明書

GREEN JOURNEY for SCHOOLでは、旅において排出されたCO₂の一部を、行き先のエリアで創出されたカーボンクレジットを購入し、オフセットしています。今回の校外学習では、移動と宿泊で排出されたCO₂に対して、新発田市のお米づくりで創出されたカーボンクレジットが活用されました。

防災活動や地域密着型の活動を体験したり日産とクボタによる講話を聴いたりすることで自身の自然環境に対する認識を変えられたと思います。この三日間で学習したことをいつか生かせるように、心の隅に留めておくつもりです。